カラダのすべてを、ひとつのアプリで。

プランクで引き締まったお腹へ!レベル別にやり方とコツを伝授

2019.07.31

※ 本記事の内容は更新日時点での情報です

「体幹を鍛えて、程よく筋肉のついたお腹を手に入れたい」

「ぽっちゃりしたお腹を時間やお金があまりかからない方法でなんとかしたい」

このように、ぽっちゃりお腹を卒業したいけど、体幹を鍛えられると言われるプランクをどう取り入れたらいいかお悩みではないですか。

実は、プランクは家の中で行うことができ、比較的短時間で効果がでるため、取り組みやすいトレーニングなのです!

この記事では、レベル別のプランクのやり方と、プランクを続けるための3つのコツについて説明します。

この記事を読んで、プランクを毎日の習慣にすることで、程よく筋肉のついた引き締まった身体を手に入れられるはずですよ!

1. レベル別プランクのやり方

ここでは、3つのレベル別向けに、7個のプランクのやり方を紹介します。

自分のレベルに合わせたプランクに取り組んでみましょう。

- フロントプランク(初心者向け)

- 片足フロントプランク(初心者向け)

- ツイストハイプランク(初心者向け)

- 片手片足プランク(中級者向け)

- プランクジャンプ(中級者向け)

- ローテーショナルプランク(上級者向け)

- バナナプランク(上級者向け)

以下では、それぞれのやり方とコツを紹介します。

(1) フロントプランク(初心者向け)

フロントプランクはプランクトレーニングの基本の型です。

初心者はまずこのプランクから始めてみましょう。

#1. トレーニングのやり方

手順を説明します。

- うつ伏せの姿勢で両肘を床につき、こぶしを握る

- かかとを持ち上げて、つま先と肘で体を支えるように腰を持ち上げる

- 両手両足を肩幅に開いた状態で30秒キープする

これを休憩を挟みながら10セット行いましょう。

#2. トレーニングの3つのポイント

1つ目は、頭の先から足先まで一直線になるような姿勢を保つことです。

お尻を突き出すようにしてしまうと、効果があまり得られません。

また、背中が反ってしまうと体幹のお腹側の筋肉が伸展して、力が発揮できません。

お腹の位置が落ちたり、お尻が天井に突き出ないようにしましょう。

2つ目は、目線は少しだけ斜め前にすることです。

首に負担がかからないようにしましょう。

3つ目は、呼吸は止めないようにすることです。

お腹に力が入るため、多少苦しいかもしれませんが、自然な呼吸を意識して行いましょう。

(2) 片足フロントプランク(初心者向け)

片足フロントプランクはフロントプランクを応用して、行うトレーニングです。

フロントプランクに慣れてきたら行いましょう。

#1. トレーニングのやり方

手順を説明します。

- うつ伏せの姿勢で両肘を床につき、両手を組む

- かかとを持ち上げて、つま先と肘で体を支えるように腰を持ち上げる

- 片方の足を反対の足にかける

- 目線は両手の状態で20~30秒キープする

- かける足を反対にして、同様に20~30秒キープする

これを休憩を挟みながら10セット行いましょう。

#2. トレーニングのポイント

ここでのポイントは、両肘は肩幅、両手と床についている片足は体の真ん中の姿勢を保つことです。

負荷が左右どちらかに偏らないようにしましょう。

まだ初心者だけど、基本のプランクよりさらに負荷をかけたい人は是非挑戦してみましょう。

(3) ツイストハイプランク(初心者向け)

ツイストハイプランクはひねりを加えることでお腹の側面の筋肉を鍛えることができます。

お腹の横側の筋肉を意識してトレーニングしていきましょう。

#1. トレーニングのやり方

手順を説明します。

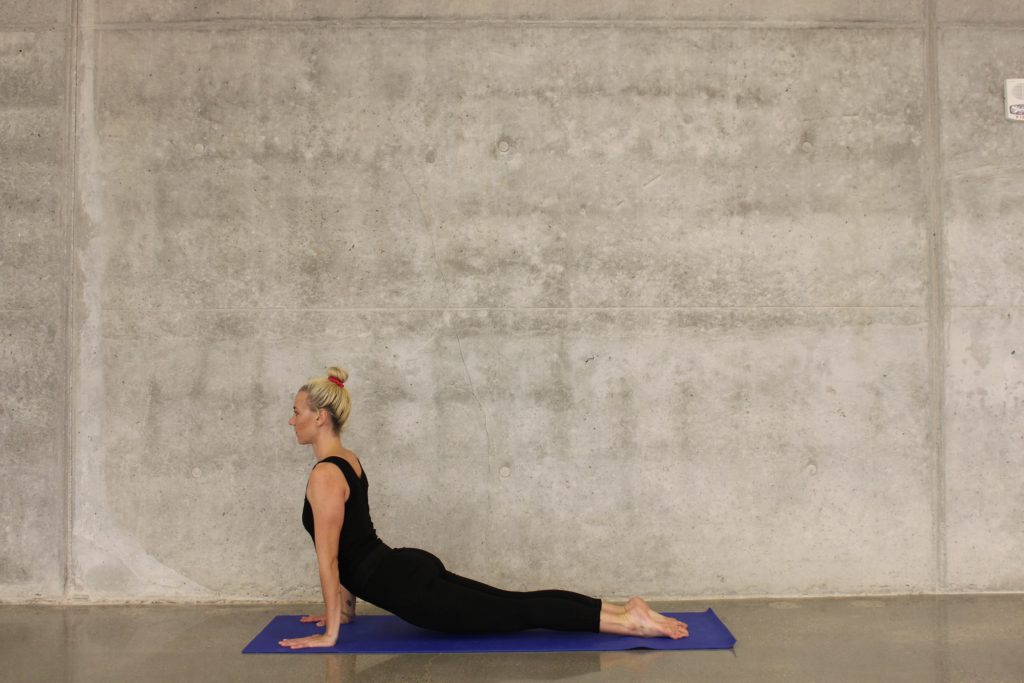

- うつ伏せの姿勢で、肩の真下に手のひらが来るようにして腕を伸ばす

- かかとを持ち上げて、つま先と手のひらで体を支えるように腰を持ち上げる

- 腰を左右にひねり、床に近づけるように10回ツイストする

これを休憩を挟みながら10セット行いましょう。

#2. トレーニングのポイント

このトレーニングのポイントは手の平は肩の真下に置くことです。

ハイプランクは、肘を伸ばして行うトレーニング方法なので、腕に負担がかかります。

なるべく腕に負担をかけないために、手の平を肩の真下に置いた姿勢を保つようにしましょう。

(4) 片手片足プランク(中級者向け)

片手片足プランクは初心者向けのトレーニングよりはレベルの高いトレーニングになっています。

初心者向けのトレーニングが楽にできるようになってきたら、取り組んでみましょう。

#1. トレーニングのやり方

手順を説明します。

- 膝を曲げた状態で床に手足を床につけ、四つん這いになる

- 対角線状にある手と足を一直線に伸ばす

- お腹に力を入れて、30秒ほどキープする

- 1の姿勢に戻り反対側も同様に行う

これを休憩を挟みながら10セット行いましょう。

#2. トレーニングの2つポイント

このトレーニングのポイントは2つあります。

1つ目は、足と手が一直線になるように伸ばすことです。

鏡などを見て、手が下がっていないかや、足が上がりすぎていないか確認するといいでしょう。

2つ目は、手足をあげた姿勢を保つ際はお腹に力を入れることです。

腹筋にアプローチするためには、お腹に力を入れることを意識しましょう。

(5) プランクジャンプ(中級者向け)

プランクジャンプはこれまで紹介してきたトレーニングよりも少しハードです。

なので、より運動量を増やしたい人におすすめです。

#1. トレーニングのやり方

手順を説明します。

- 膝を曲げた状態で床に手足を床につけ、四つん這いになる

- つま先を立て、足の裏と地面が垂直になるようにする

- 息を吐きながら、床を蹴って足を浮かせる

- 20回ジャンプを繰り返す

無理をせず、はじめは少ない回数から行うのもよいでしょう。

#2. トレーニングの3つのポイント

ここでのポイントは3つあります。

1つ目は、終始お腹を引き締めた状態を保つことです。

ジャンプして、足が空中に浮いている時も、上半身がぶれないようにしましょう。

2つ目は、ジャンプする時は力づよく床を蹴ることです。

ジャンプは素早くし、お尻を高く上げることで、足を浮かせた状態が長くなるように意識しましょう。

3つ目は、胴と太ももは90度の状態を保つことです。

ジャンプの際は、肩から太ももまでは四つん這いの状態を保つようにお腹に力を入れましょう。

この3つのポイントをおさえることでより効果を高められるので、意識して行ってください。

(6) ローテーショナルプランク(上級者向け)

このトレーニングは上級者向けなので、これまでのトレーニングがこなせるようになって、さらに鍛えたい方は挑戦してみましょう。

#1. トレーニングのやり方

手順を紹介します。

- うつ伏せの姿勢で、肩の真下に手のひらが来るようにして腕を伸ばす

- 左腕をを天井に向けて伸ばし、右足が体の左側にくるように体を左にひねる

- そのまま体を右にひねり、左腕は体の下を通して右側に、右足は体の右上に上げる

- 1の状態に戻す

- 左右反対にして2~4を同様に行う

これを休憩を挟みながら10セット行いましょう。

#2. トレーニングの3つのポイント

ここでのポイントは3つあります。

1つ目は、手順2の右足が体の左側にくるように体を左にひねる際に、左足のかかとを床につけることです。

体をひねる際に体勢が崩れないように、体を安定させましょう。

2つ目は、手順2のひねりの際になるべく上半身を横に向けることです。

動きが小さくならにように気をましょう。

3つ目は、背中を反らないようにすることです。

背中が反ってしまうと体幹のお腹側の筋肉が伸展して、力が発揮できません。

(7) バナナプランク(上級者向け)

バナナプランクもローテーションプランクと同様、初級・中級のプランクトレーニングで物足りない方は挑戦してみましょう。

#1. トレーニングのやり方

手順を説明します。

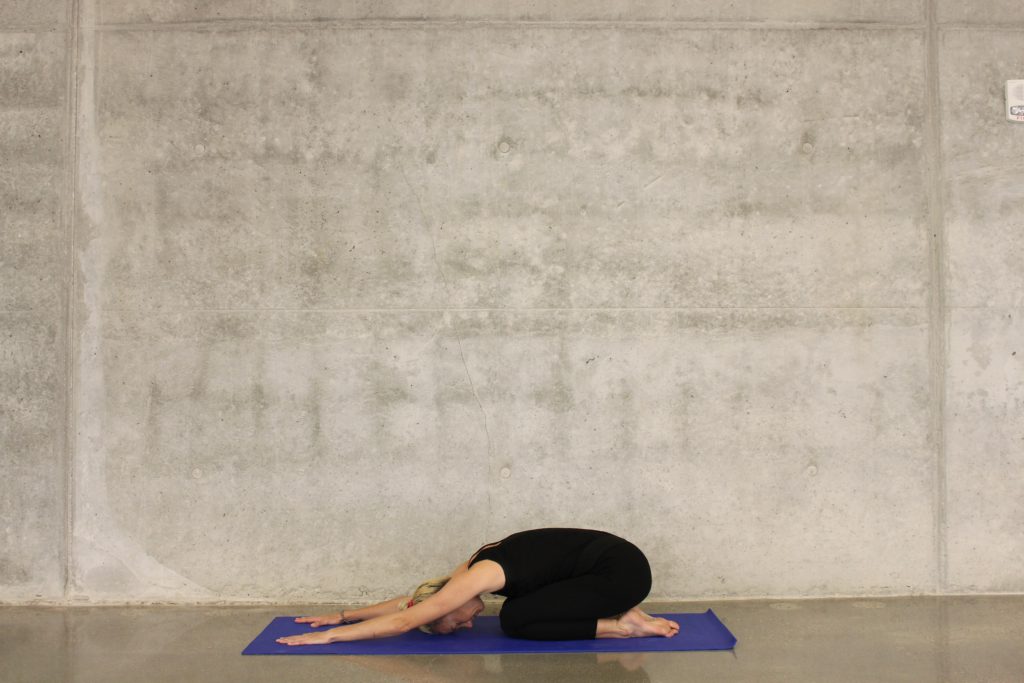

- 仰向けになり、腕は体の横に伸ばしておく

- 肩甲骨を床から浮かし、足を伸ばしたまま床から30度くらい持ち上げる

- 腕を伸ばしたまま保てる状態まで上げ、30秒キープする

これを休憩を挟みながら10セット行いましょう。

#2. トレーニングの3つのポイント

ここでのポイントは3つあります。

1つ目は、腕と足は一直線に伸ばした状態を保つことです。

お腹に力を入れて姿勢を保つようにしましょう。

2つ目は、丁度よい程度に、お腹に負荷がかかるように腕の位置を調整することです。

腕を体の横から耳の横まで動かしてみて、30秒保てる位置を探しましょう。

耳の横が一番お腹に負荷がかかる位置になるので、最初は緩めの負荷にして、慣れてきたら負荷をあげるのがおすすめです。

こちらは負荷が高いものとなるので、最初から無理をせず、できる範囲で取り組んでみましょう。

腹筋を鍛えるにはプランクが効果的?7つのトレーニングを紹介!

2. プランクを続けるための5つのコツ

ここでは、プランク続けるための5つのコツについて説明します。

効果的にお腹の筋肉を鍛えるために、コツをおさえてプランクに取り組んでください。

(1) 徐々にキープの秒数を増やす

1つ目は、徐々にキープの秒数を増やすということです。

プランクは地味なように見えて、身体に非常に大きな負荷がかかります。

毎日続けることで、効果が出やすくなるため、最初からきつく感じるものに取り組んで挫折してしまうと意味がありません。

まずは息を止めずに姿勢を保てる程度から始めましょう。

1日ごとに5秒ずつキープする時間をのばしたりして、徐々に秒数を上げていき、筋肉への負荷を増やしてみてください。

(2) テレビを見ながらや音楽を聞きながら行う

2つ目は、テレビを見ながらや、音楽を聞きながら行うということです。

お腹に大きな負荷をかけた状態では、おそらく30秒が長く感じるでしょう。

自分で30秒間カウントするだけよりも、ながらダイエットの方が取り組むモチベーションが上がり、習慣にしやすいです。

また、同じ曲を流しながらの場合は、曲のどの部分までプランクのキープの状態を続けられたかが分かるため、日々の成長を感じやすくなりますよ。

音楽をかけて、楽しみながらトレーニングしていきましょう。

(3) プランクを毎日の生活に習慣化する

3つ目は、プランクを毎日の生活に取り入れて習慣化するということです。

どんなトレーニングであっても、行うことを習慣化することには大きな壁があります。

プランクは短時間でできるとはいえ、取り組むまでが億劫になると習慣にならず、途中で挫折してしまいます。

例えば、ご飯を食べる前や夜寝る前など、気持ちよく運動できる時間帯を検討してみましょう。

朝取り組めなかった場合は夜に取り組むなど、もし決まった時間を逃してしまった場合も、その日のうちに取り返せるようにすると、毎日やるという習慣をつけることができますよ。

(4) 食事にも気をつける

4つ目は、食事にも気をつけるということです。

筋肉量が増加することで基礎代謝があがったとしても、摂取カロリーが多いとお腹の脂肪は消えません。

例えば、菓子パンではなく麦ごはんにするとか、ポテトサラダでなく海藻サラダにするなどと意識するだけで摂取カロリーを減らすことができますよ!

摂取カロリーと食事内容も気をつけるようにしましょう。

(5) 鏡や動画に撮るなどして、自分の姿勢を確認する

5つ目は、鏡や動画に撮るなどして、自分の姿勢を確認するということです。

自分の中では、伸ばしているつもりでも、背中や膝が少し曲がっているかもしれません。

正しい姿勢を保たないと、きちんとお腹に負荷がかからず、別の場所に負荷がかかって身体を痛めてしまうこともあります。

プランクをしている途中に直接見えない部分は、鏡や動画を使って確認し、正しい姿勢を身につけましょう。

憧れのボディラインを目指す!プランクの魅力と7つのコツを徹底紹介

3. まとめ

この記事では、レベル別のプランクのやり方とプランクを続けるためのコツを紹介しました。

自分の体が一直線になっているかどうかなどは、感覚では分かりにくいと思うので、鏡をみたり、動画を取るなどして、正しい姿勢を保つことを意識しましょう。

自分に合った方法でプランクを毎日の生活に取り入れ、引き締まったお腹を手に入れてくださいね。

スマホの中に、あなた専属のパーソナルAIトレーナーが登場!

最先端の人工知能が、あなたに合った美容・健康メニューを厳選します。

App Store「ヘルスケア/フィットネス」カテゴリでランキング1位を獲得!

(2018/12/3~2019/1/13)

ダウンロード数国内No.1のヘルスケア/フィットネスアプリです。

RELATED ARTICLES 関連記事・動画

-

全身スッキリ!7STEPトレーニング/綺麗なバストを作ろう

2025.12.28

-

全身スッキリ!7STEPトレーニング/弛んだ二の腕を引き締めよう

2025.12.27

-

全身スッキリ!7STEPトレーニング/美しい背中の土台を作ろう

2025.12.26

-

全身スッキリ!7STEPトレーニング/インナーマッスルにアタック

2025.12.25

-

全身スッキリ!7STEPトレーニング/アブラックスメイク

2025.12.24

-

全身スッキリ!7STEPトレーニング/ヒップアップ&美尻メイク

2025.12.23